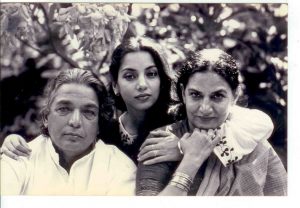

कैफी आजमी

Kaifi Azmi Death Anniversary: कैफ़ी आज़मी उर्दू के मकबूल शायरों में से एक शायर थे। 14 जनवरी, 1918 को कैफ़ी आज़मी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पास एक छोटे से गांव मिजवां में हुआ था। इनका असली नाम था अतहर हुसैन रिजवी। दरअसल, कैफ़ी आज़मी की जन्मतिथि उनकी अम्मी को याद नहीं थी। उनके मित्र डॉक्यूमेंट्री फ़िल्ममेकर सुखदेव ने उनकी जन्मतिथि 14 जनवरी रख दी थी।

कैफी जब 11 साल के थे, तब उन्होंने एक गजल लिखी और एक महफिल में सुना आए। उनसे ऐसी शायरी की उम्मीद किसी को नहीं थी। कानाफूसी शुरू हो गई कि कैफी ने ये गजल किसी और से लिखवाई है। बाद में घरवालों की गवाही पर लोगों को पता चला कि वो गजल वाकई कैफी की ही लिखी हुई थी। ये कैफी साहब की कलम का हुनर ही था कि बाद में इस गजल को बेगम अख्तर ने आवाज दी। कैफी जब 19 बरस के थे तब वे अखबार के लिए लिखने लगे थे।

मुफलिसी में भी मौजमस्ती

कैफी शुरू से ही मस्त-मौला मिजाज के थे। आर्थिक तंगी कभी भी उनके इस मिजाज के आड़े ना आसकी। बात उस वक्त की है जब उनके दोनों बच्चों शबाना और बाबा का जन्म हो चुका था। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चली थी। लिहाजा घर चलाने के लिए उनकी पत्नी शौकत आजमी ने ऑल इंडिया रेडियो में काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया। एक बार तो शौकत आजमी को कहीं टूअर पर जाना था। मुफलिसी का आलम ये था कि उनकी चप्पल टूट गई थी। नए चप्पल के लिए पैसे नहीं थे। उस रोज उन्होंने नाराज होकर कैफी से कहा कि वो पैसों की किल्लत की बात सुन-सुनकर तंग आ गई हैं। कैफी ने परेशान होने या उन्हें कोई जवाब देने की बजाए उनकी चप्पल ली, उसे अपनी आस्तीन में छुपाकर ले गए और थोड़ी देर में जब वापस लौटे तो उनके हाथ में मरम्मत की हुई चप्पल के साथ-साथ पचास रुपए भी थे। बेगम खुश हो गईं और टूअर पर चली गईं। जब उन्होंने अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद आयोजकों से पैसा मांगा तो आयोजकों ने कहा कि वो पैसा तो कैफी साहब उनसे पहले ही लेकर जा चुके हैं। दरअसल, ये कैफी साहब की बदमाशी थी। जो पैसे उन्होंने अपनी बेगम को दिए थे दरअसल वो उन्हीं के कार्यक्रम का पेमेंट था।

कैफी के इश्क का फसाना

कैफी और शौकत के इश्क का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। भारत की आज़ादी का साल था, 1947। हैदराबाद के एक मुशायरे में कैफ़ी आज़मी अपनी एक नज़्म सुना रहे थे। नज्म सुनाने के उनके अंदाज़ ने एक हसीना को किसी और के साथ अपनी मंगनी तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उस हसीना ने उस रोज़ सफ़ेद हैंडलूम का कुर्ता, सफ़ेद सलवार और इंद्रधनुषी रंग का दुपट्टा पहन रखा था। लंबे क़द के दुबले पतले, पुरकशिश नौजवान अतहर अली रिज़वी उर्फ़ कैफ़ी आज़मी ने उस दिन अपनी घनगरज आवाज़ में जो नज़्म सुनाई थी, उसका शीर्षक था ‘ताज’। बाद में वो हसीना शौकत उनकी पत्नी बनीं।

मुशायरा ख़त्म हुआ तो लोगों की भीड़ कैफ़ी, अली सरदार जाफ़री और मजरूह सुल्तानपुरी की तरफ़ ऑटोग्राफ़ बुक ले कर लपकी। कैफ़ी पर कॉलेज की लड़कियां मधुमक्खियों की तरह झुकी जा रही थीं। शौकत ने कैफ़ी पर उड़ती हुई नज़र डाली और सरदार जाफ़री की तरफ़ मुड़ गईं। जब भीड़-भाड़ कम हो गई तो उन्होंने बड़ी अदा से अपनी ऑटोग्राफ़ बुक कैफ़ी की तरफ़ बढ़ा दी। कैफी ने उस पर बहुत ही मामूली सा शेर लिख दिया। बाद में जब शौकत को मौक़ा मिला तो उनसे पूछा कि आपने इतना ख़राब शेर मेरी किताब पर क्यों लिखा? कैफ़ी मुस्कुरा कर बोले, आपने पहले जाफ़री साहब से ऑटोग्राफ़ क्यों लिया? यहीं से उनके इश्क की शुरुआत हुई।

…और टूट गई मंगनी

उसी दौरान कैफ़ी ने एक महफ़िल में कांपते हाथों से अपनी सिगरेट जलाई, बाल पीछे किए और अपनी मशहूर नज़्म ‘औरत’ शुरू की-

क़द्र अब तक तिरी तारीख़ ने जानी ही नहीं

तुझमें शोले भी हैं बस अश्कफ़िसानी ही नहीं

तू हक़ीक़त भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं

तिरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं

अपनी तारीक़ का उन्वान बदलना है तुझे

उठ मिरी जान मिरे साथ ही चलना है मुझे…

इस नज़्म को सुनने के बाद ही शौकत ने अपने पिता से कहा कि वो अगर शादी करेंगी तो सिर्फ़ कैफ़ी से ही। तब तक उनकी मंगनी उनके ममेरे भाई उस्मान से हो चुकी थी। जब उस लड़के को ये पता चला तो उसने उनके अब्बू के रिवॉल्वर से ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी की। शौक़त कैफ़ी बताती हैं कि “मेरे पिता बहुत समझदार और तरक़्क़ी पसंद आदमी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हे बंबई ले कर जाउंगा। वहां तुम देखना कि कैफ़ी किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। तब तुम आख़िरी फ़ैसला करना। वहां कैफ़ी से मिलने के बाद अब्बा जान मुझे चौपाटी पर घुमाने के लिए ले गए। वहां पर उन्होंने मेरी राय पूछी। मैंने उनकी आंखों में देख कर कहा कि अगर कैफ़ी मिट्टी भी उठाएंगे और मज़दूरी भी कर रहे होंगे, तो भी मैं उनके साथ मज़दूरी करूंगी और शादी उन्हीं से करूंगी।” अगले ही दिन उन दोनों का निकाह हो गया।

यूं हुई फिल्मी दुनिया में एंट्री

1944 में सिर्फ 26 साल की उम्र में कैफी का पहला संग्रह ‘झनकार’ छप चुका था। इस पहले संग्रह में कहीं उस वक्त के साामजिक मुद्दों पर लिखा गया है, तो कहीं प्रगतिशील आदर्शवाद की बातें हैं, तो कहीं औरत के बारे में उनके ख्याल हैं। उनकी ‘औरत’ नज्म उस वक्त बहुत मशहूर हुई थी। यह वो दौर था जब मुंबई के फिल्मकारों को अच्छे शायरों की तलाश रहती थी, जो उनके लिए लिखें। ऐसी ही तलाश में उनके पास चेतन आनंद पहुंचे। उन दिनों चेतन आनंद की फिल्में कुछ खास नहीं चल रही थीं। वो चाहते थे कि कैफी साहब उनकी फिल्म के लिए गीत लिखें। कैफी साहब ने कहा कि क्यों मेरे से लिखवा रहे हैं? हम दोनों के सितारे गर्दिश में हैं। चेतन आनंद ने कहा- कैफी साहब, क्या मालूम इसके बाद ही हम दोनों के सितारे बदल जाएं और इस तरह फिल्म ‘हकीकत’ बनी।

फिल्मी गाने लिखने के लिए कैफी साहब के लिखने का अंदाज भी खास था। वो आखिरी समय तक गाने को टालते रहते थे। यहां तक कि जिस दिन उनके गाने की डेडलाइन होती थी उस दिन उन्हें गाना लिखने के अलावा बाकी सारे काम याद आते थे। लिखने की टेबल की सफाई से लेकर दोस्तों के खतों का जवाब देने तक। लेकिन सच ये है कि इस दौरान उनके अंदर गाना ही चल रहा होता था। कैफी के लेखन की विविधता देखिए, वो प्रेम भरे गीत लिखते थे, क्रांतिकारी गीत लिखते थे तो सरहद पर तैनात जवानों का जोश भरने वाले गाने भी लिखते थे। उनकी कलम से निकले गीत- ‘होके मजबूर तुझे उसने बुलाया होगा’ से लेकर ‘देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी-बारी…’ इसके अलावा ‘वक्त ने किया क्या हसीं सितम…’, ‘दिल की सुनो दुनिया वालों…’, ‘जरा सी आहट होती है तो ये दिल सोचता है…’, ‘ये नयन डरे डरे…’, ‘मिलो ना तुम तो हम घबराए…’, ‘ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं…’ यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोई एक शायर कैसे इतनी अलग-अलग तरह की रचनाएं कर सकता है। शायरी पर भी उनकी तमाम किताबें हैं। ‘औरत’ ‘मकान’ जैसी कविताएं हैं जो उनकी इस बात को दर्शाती हैं कि कविता समाज को बदलने का माध्यम होनी चाहिए।

एक ही फिल्म के लिए तीन फिल्म फेयर अवॉर्ड

कैफ़ी आज़मी ने 1951 में पहला गीत ‘बुझदिल फ़िल्म’ के लिए लिखा- ‘रोते-रोते बदल गई रात’। कैफ़ी आज़मी ट्रेडीशनल बिल्कुल नहीं थे। शिया घराने में एक ज़मींदार के घर में उनकी पैदाइश हुई थी। वे जिस माहौल में पले-बढ़े, वहां शायरी का बोल-बाला था। भारत-पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर जितनी फ़िल्में आज तक बनी हैं, उनमें ‘गरम हवा’ को आज भी सर्वोत्कृष्ट फ़िल्म का दर्जा हासिल है। ‘गरम हवा’ फ़िल्म की कहानी, पटकथा, संवाद कैफ़ी आजमी ने लिखे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि ‘गरम हवा’ पर कैफ़ी आजमी को तीन-तीन फ़िल्म फेयर अवार्ड दिए गए। पटकथा, संवाद पर बेस्ट फ़िल्म फेयर अवार्ड के साथ ही कैफ़ी को ‘गरम हवा’ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। कैफ़ी आज़मी ने कहानी लेखक के रूप में फ़िल्मों में प्रवेश किया। ‘यहूदी की बेटी’ और ‘ईद का चांद’ उनकी लिखी आरंभिक फ़िल्में थीं। उन्होंने ‘गर्म हवा’ और ‘मंथन’ जैसी फ़िल्मों में संवाद भी लिखे। उन्होंने अनेक फ़िल्मों में गीत लिखे जिनमें कुछ प्रमुख हैं- ‘काग़ज़ के फूल’ ‘हक़ीक़त’, हिन्दुस्तान की क़सम’, हंसते जख़्म ‘आख़री ख़त’ और हीर रांझा’। कैफ़ी आज़मी केवल ‘मॉन्ट ब्लॉक पेन’ से ही लिखते थे। उनकी पेन की सर्विसिंग न्यूयॉर्क के ‘फाउंटेन हॉस्पिटल’ में होती थी। जब उनकी मौत हुई, तो उनके पास अट्ठारह मॉन्ट ब्लॉक पेन थे।

बेटा जमींदार का, शौक फकीरी के

उनके असल परिचय के लिए यह समझना होगा कि जमींदार पिता के साथ ऐशो-आराम की जिंदगी को छोड़ने का मतलब क्या होता है। सिर्फ चालीस रुपए जेब में हों तो भी जिंदादिली करोड़ों की कैसे रखी जा सकती है। उनकी इस गजल में यही बात है शायद-

इतना तो ज़िन्दगी में किसी की ख़लल पड़े

हँसने से हो सुकून ना रोने से कल पड़े

जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी-पी के अश्क-ए-ग़म

यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े

एक तुम के तुम को फ़िक्र-ए-नशेब-ओ-फ़राज़ है

एक हम के चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े

मुद्दत के बाद उस ने जो की लुत्फ़ की निगाह

जी ख़ुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े

साक़ी सभी को है ग़म-ए-तश्नालबी मगर

मय है उसी के नाम पे जिस के उबल पड़े…

यह भी कैफी का जादू है कि वो बड़ी से बड़ी बात बड़ी ही सादगी से लिख देते हैं- ‘कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वो और किसी का क्यों है…’, ‘झुकी-झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा-दबा सा कहीं दिल में प्यार है कि नहीं…’ और ‘तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसके छुपा रहे हो…’। क़ैफ़ी आज़मी एक व्यक्ति न होकर एक पूरा युग हैं। उनके कलाम से उनकी पिछले साठ साल की ज़िन्दगी बोलती है। जिसकी आवाज़ बिलकुल सच्ची है, इसमें कहीं कोई झूठ-फरेब नहीं। इसलिए यह आज भी उतनी ही ज़्यादा असरदार है। मशहूर लेखक और पत्रकार खुशवन्त सिंह ने कैफ़ी आज़मी को ‘आज की उर्दू शायरी का बादशाह’ करार दिया है, और सचमुच वे हैं भी। उन्होंने एक ज़माने से जितना लिखा है, वह एक तरफ़ आम आदमी की तकलीफों को न सिर्फ बड़े प्रभावी शब्दों में सामने रखता है बल्कि उन्हें अपने हक़ के लिए लड़ने की ताक़त भी देता है। यही वजह है कि उनके लिखे गीत आम और खास दोनों द्वारा बहुत पसन्द किए गए। कैफ़ी आज़मी ने सईद मिर्ज़ा की फ़िल्म ‘नसीम’ (1997) में अभिनय भी किया। यह किरदार पहले दिलीप कुमार निभाने वाले थे।

सरोजनी नायडू ने बदला अंदाज-ए-बयां

शुरू में कैफ़ी अपने शेर तरन्नुम में पढ़ा करते थे। लेकिन एक बार सरोजिनी नायडू से मुलाक़ात के बाद उन्होंने गा कर शेर कहना बंद कर दिया। निदा फ़ाज़ली कहते हैं, “एक बार जब कैफ़ी आज़मी और अली सरदार जाफ़री सरोजिनी नायडू से मिलने गए, तो उन्होंने उनसे कुछ सुनाने के लिए कहा। जब इन्होंने अपनी ग़ज़ल गा कर सुनाई तो सरोजिनी नायडू बोलीं, ख़ुदा के लिए आइंदा से मुझे ही नहीं किसी को भी गा कर अपने शेर मत सुनाना।” वो कहते हैं, “वो दिन था, उसके बाद से कैफ़ी और अली सरदार जाफ़री ने हमेशा अपने शेरों को पढ़ा है, गाया नहीं और उसी के बल पर अपने चाहने वालों के दिल में जगह बनाई।”

शबाना आजमी का कन्फ्यूजन

कैफ़ी साहब की बेटी शबाना और बेटे आहमर (बाबा आज़मी) बताते हैं, ‘कैफ़ी साहब एक बहुत ही ज़िम्मेदार पिता थे। बच्चों की हर ख़्वाहिश पूरी करने की वो हमेशा कोशिश करते थे।’ जब शबाना ने फ़िल्म इंस्टीट्यूट में जाने का इरादा अब्बा को बताया, तो कैफ़ी साहब ख़ुद उन्हें लेकर ऑडिशन कराने पुणे गए। बाबा ने जब सिनेमैटोग्राफी में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की, तो उन्होंने इंतज़ाम किया कि ईशान आर्या से बाबा को कैमरे की बारीकियां सीखने को मिलें। कैफ़ी आज़मी अपने बच्चों से कहा करते थे, ‘कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर कल को तुम जूते बनाने का काम करना चाहोगे, तो भी मैं तुम्हारी पूरी रहनुमाई करूंगा, बशर्ते तुम सबसे अच्छा शूमेकर बनने के लिए कड़ी मेहनत करो।’ अपने अब्बा को कमाल बताने वाली ये वही शबाना आजमी हैं जो बचपन में ये नहीं समझ पाती थीं कि उनके अब्बा हमेशा घर पर ही क्यों रहते हैं और कुर्ता पायजामा ही क्यों पहनते हैं।

ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल टू

हां, शबाना ये जरूर कहती हैं कि उन्हें अब्बा ने कभी डांटा नहीं। गंगा जमुनी तहजीब सिखाई। बचपन में होली, दीवाली, क्रिसमस सब मनाना सिखाया। उन्होंने ही जीवन का बड़ा सच सिखाया। वो सच था- ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल टू। ये सच शबाना ने उस दिन सीखा था जब उनके अब्बा उनके लिए एक काली गुड़िया लाए थे। शबाना छोटी थीं। उन्हें भी नीली आंखों और भूरे बाल वाली गुड़िया चाहिए थी। उसी रोज कैफी साहब ने उन्हें समझाया था ‘ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल टू’। इसी सीख में शायद कैफी साहब की शख्सियत का सच भी है। कैफ़ी साहब की पत्नी शौकत कहती हैं, ‘मेरे करियर में कैफ़ी साहब की हमेशा पूरी-पूरी मदद रही।’ उनके दामाद और शबाना के पति जावेद अख्तर को कैफ़ी साहब नए शायरों में सबसे ऊपर मानते रहे। बाबा की बीवी तन्वी आज़मी याद करते हुए कहती हैं, ‘कैफ़ी साहब ससुर के बजाए बाप की तरह मोहब्बत करते थे।’

10 मई, 2002 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। कैफ़ी आज़मी को ‘सात हिंदुस्तानी’ (1969) के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के ‘राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं ‘गरम हवा’ (1975) के लिए सर्वश्रेष्ठ कथा, पटकथा एवं संवाद के फ़िल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी रचनाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

यह भी पढ़ें: गायकी का यह उस्ताद इस कारण जिंदगी भर रहा शर्मिंदा…

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App

INNSAEI’s first literary conference held in Goa, Jnanpith Awardee Damodar Mauzo graced the event

INNSAEI’s first literary conference held in Goa, Jnanpith Awardee Damodar Mauzo graced the event गोवा में हुआ INNSAEI का पहला साहित्य सम्मेलन, ज्ञानपीठ अवॉर्डी दामोदर मौजो ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत

गोवा में हुआ INNSAEI का पहला साहित्य सम्मेलन, ज्ञानपीठ अवॉर्डी दामोदर मौजो ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत देश में अवैध घुसपैठ और तस्करी के लिए स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध- अमित शाह

देश में अवैध घुसपैठ और तस्करी के लिए स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध- अमित शाह